骨粗鬆症のサプリメント

骨粗鬆症のサプリメントに効果はある?

ドラッグストアなどで販売されている、カルシウムやビタミンDに関するサプリメント。

当院ではこれらについて、患者様から以下のような質問を受けることがあります。

骨粗鬆症の予防や治療に、サプリメントは効果がありますか?

サプリメントのなかには、骨の健康維持を補助してくれるものもあります。

ただし「骨粗鬆症の予防や治療」においては、サプリメントの効果だけでは足りません。

Supplement (サプリメント) という言葉は、

「補足」「補う」

という意味です。

ですのであくまでも、

・食事

・運動

・日光浴

・薬物治療

を基本とし、それらを補うかたちでサプリメントを活用することが大切です。

栄養素のなかでもカルシウムやビタミンDは、骨の健康維持になくてはならない栄養素です。

こうした栄養素が食事から十分に摂取できない場合でしたら、サプリメントが役立ちます。

逆に言えば「十分に足りている栄養素」については、サプリメントを飲んでもほとんど効果はありません。

例えばテレビのCMなどで流れている健康食品や、情報が体験談ばかりになっているサプリメント、「骨粗鬆症に効くサプリメント」「骨粗鬆症を防ぐサプリメント」というように紹介されている商品に関しても、注意が必要です。

小っちゃい文字で「効果には個人差があります」って書かれていたりしますよね。

「骨粗鬆症に効くサプリメント」

「骨粗鬆症を防ぐサプリメント」

などと紹介されていても、効果が期待できない場合もあります。

元気でいきいき過ごす快活な人物像や、期間限定のキャンペーンに惑わされず、事前に成分をよく確認するようにしましょう。

納得できる医学的証拠や信頼できるデータがあれば、利用を検討してもよいと考えます。

サプリメントと医薬品の違い

そもそもサプリメントって、薬と何が違うんでしょう...?

サプリメントとは、健康食品の1つです。

対して医薬品とは、疾患の治療 / 予防に用いるものであり、健康食品とは異なる位置づけですので、全く違うものと言えます。

健康食品とは、「健康の保持増進を目的とした食品全般」のことです。

そして健康食品は、

・特定機能の表示などができるもの (保健機能食品)

・そうでないもの (いわゆる健康食品)

に分けられます。

このうちサプリメントは後者に含まれ、一般に「特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態の製品」を指しています。

| 保健機能食品 | いわゆる健康食品 |

|---|---|

| 特定保健用食品 (トクホ) 、栄養機能食品、機能性表示食品。 | 機能性食品、栄養補助食品、サプリメントなど。 |

サプリメントには、ビタミンやミネラルなど体に必要な栄養を補うためにつくられたものもあります。

そのなかで、科学的に効果が確認された成分が一定量含まれているものは、「栄養機能食品」として表示されます。

また、サプリメントは役割や目的によって細かく分類されています。

※詳しくはこちらの「骨粗鬆症と栄養」ページでも解説。

いったん「骨の健康維持に必要な栄養素」についても、おさらいをしてみましょう。

骨の健康維持に必要な栄養素

ヒトの骨は、

・加齢

・ホルモンバランスの変化

・運動不足

・栄養不足

などを主な原因として、次第に弱くなってまいります。

特に栄養不足は、骨の健康に大きな影響を与えることになります。

きちんと栄養を取っていかんとね。

骨にとって大切な栄養素と言えば... やっぱりカルシウム?

確かに一般には、カルシウムが思い浮かびやすいですよね。

でも実は「骨の健康維持」には、カルシウム以外にもタンパク質やビタミン類など多くの栄養素が必要になります。

| 骨の健康に関わる栄養素 | 役割 |

|---|---|

| カルシウム | 骨の主要成分。不足すると骨密度が低下しやすい。 |

| タンパク質 | 骨の主要成分。骨を修復し、骨密度を維持する。 |

| ビタミンD | カルシウムの吸収を助けてくれる。 |

| ビタミンK | 骨の形成を助けてくれる。 |

| マグネシウム・亜鉛 | 骨の形成をサポートする、補助的な栄養素。 |

カルシウム

アメリカの国立衛生研究所 (NIH) によると、

「カルシウムを適切に摂ることで、骨が弱くなる症状を遅らせることができ、特に閉経後の女性では骨折のリスクを減らすことができる」

と言われています。

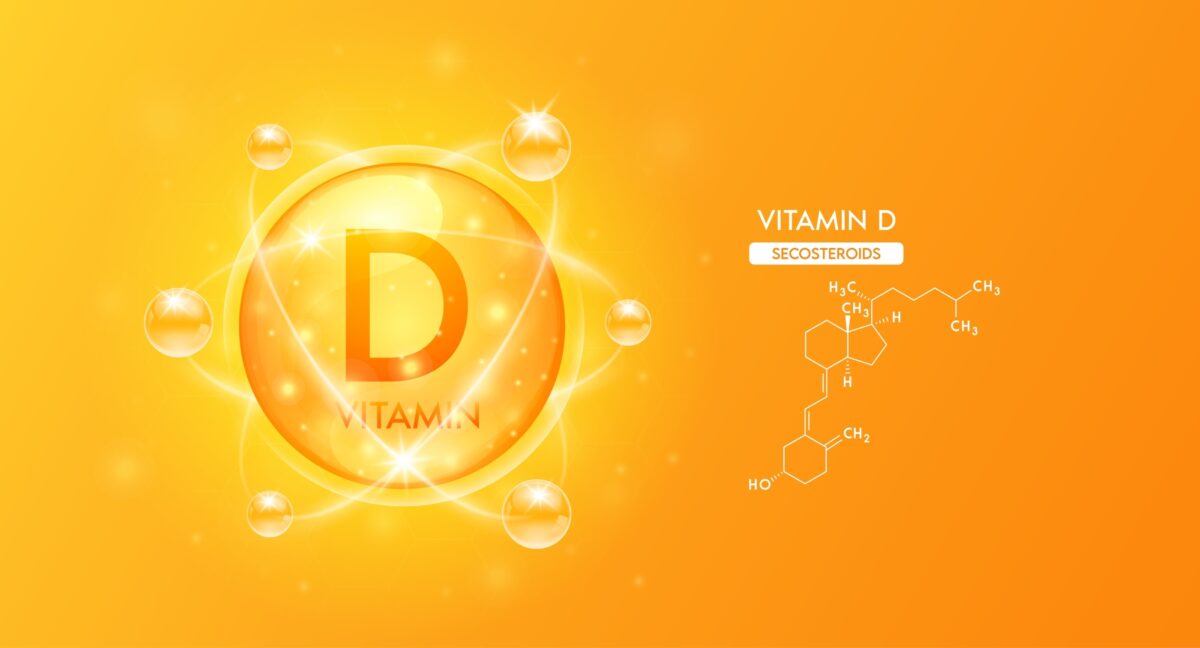

ビタミンD

New England Journal of Medicine (2012年) の研究によると、

「高齢者がビタミンDを摂ることで、骨折のリスクが約15%減少する可能性がある」

と報告されています。

※参照... A Pooled Analysis of Vitamin D Dose Requirements for Fracture Prevention (New England Journal of Medicine, 2012)

ビタミンK

オランダでの研究では、

「閉経後の女性が、ビタミンK2 (MK-7) を3年間摂取することで、骨が弱くなるのを大きく抑えられることが分かった」

と報告されています。

※参照... Three-year low-dose menaquinone-7 supplementation helps decrease bone loss in healthy postmenopausal women (Osteoporos Int, 2013)

そのほかマグネシウム、コラーゲン、亜鉛などについても、一定の効果があるとされています。

なるほど...

効果が証明されているなら、安心してサプリメントを使用できそうかな...?

だだし注意事項として、そうした考えとは異なる研究論文もあります。

一例をご紹介しましょう。

2017年12月、中国の天津病院から、

「骨粗鬆症に対して、カルシウムとビタミンDのサプリメントがどのような影響をおよぼすのか」

という研究論文が発表されました。

※参照... Association Between Calcium or Vitamin D Supplementation and Fracture Incidence in Community-Dwelling Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2017 Dec 26.)

この研究は、ご自宅で生活する高齢者が、カルシウムやビタミンDを補給することで骨折を防げるかどうかを調べたものです。

そしてその研究結論は、

「カルシウムやビタミンDを摂取したとしても、骨折するリスクはほとんど変わらない」

というものでした。加えて、

「高齢者が骨折を防ぐには、総合的な健康管理が重要であること」

も発表されました。

うーん... やっぱり、サプリメントを飲むだけで骨折を防ぐことは難しいんやね。

そうなんです。

サプリメントは「骨の健康維持に役立つ可能性がある」と報告されています。

ただし、あくまでも補助的な効果であることを忘れないようにしましょう。

骨を丈夫にするためには、カルシウムやビタミンDを食べ物から適量摂ることに加え、運動や日光を浴びる習慣が大切になります。

なお運動療法については、こちらの記事などで詳しく解説しています。

でも院長、サプリメントを補助的に使うのはいいんですよね?

OKです。

食事療法については、もちろん普段の食事だけで必要な栄養素を摂るのが理想的です。

ただし以下のような状況では、栄養素が不足しがちになるでしょう。

- 忙しい生活による食生活の乱れ。

- 加齢による栄養吸収率の低下。

- 特定の病気や薬の影響による吸収障害。

上記のような場合に、サプリメントは栄養補給の有効手段となります。

骨粗鬆症のサプリメントに関する注意点 ⚠️

骨粗鬆症に関するサプリメントを使用する際、いくつかの注意事項があります。

- 副作用と摂取量に注意すること。

- 成分の配合バランスを確認すること。

- 吸収率の高いものを選ぶこと。

- 添加物が少ないものを選ぶこと。

- サプリメントに頼りすぎないこと。

- 定期的に検査を受けること。

けっこうあるな。

注意 ① 副作用と摂取量に注意すること

サプリメントは、必要以上に取ると体に悪影響を与えてしまうことがあります。

例えば、カルシウムを取りすぎると腎臓に負担がかかることもあります。

また、サプリメントには副作用がある場合もありますので、使用前に医師に相談することも大切です。

最近では、アメリカの通販サイト「iherb (アイハーブ) 」などを利用し、サプリメントを個人輸入する方も増えています。

こうした海外サイトを使用する場合も、配合量に注意してください。日本で推奨されている摂取量に比べ、多く配合されている場合があるためです。

過剰摂取を防止するために、1日の推奨量を超えないよう注意が必要です。

正しい摂取量を守り、副作用と過剰摂取を防ぎましょう。

注意 ② 成分の配合バランスを確認すること

骨の健康に関しては、カルシウム以外にもビタミンD、マグネシウム、ビタミンKなどの栄養素も重要になります。

ですので、

「カルシウムの吸収を助けるビタミンDが十分に含まれているか」

「骨の形成をサポートするマグネシウムやビタミンKが適切に配合されているか」

を購入前にチェックしましょう。

ちなみに、同じ成分のサプリメントなら、どのメーカーの商品を選んでも効果は同じなんでしょうか?

いいえ。記載されている成分が同じであっても、成分や配合が異なる場合があります。

例えば同じ雪印のMBPシリーズであっても、商品ごとに成分や配合が異なります。

実際にサプリメントを購入する際に、品質と必要性を慎重に見極めましょう。

注意 ③ 吸収率の高いものを選ぶこと

カルシウムにはさまざまな種類がありますが、それぞれ「吸収率」が異なります。

例えば、クエン酸カルシウムは胃酸に関係なく吸収されやすいため、高齢者や胃酸の分泌が少ない方に適しています。

一方、炭酸カルシウムは食事と一緒に摂ると吸収されやすいのですが、空腹時の吸収率が低くなります。

以上のことから、自分の体質や生活習慣に合ったものを選びましょう。

注意 ④ 添加物が少ないものを選ぶこと

サプリメントには着色料、人工甘味料、防腐剤などの添加物が含まれていることがあります。

特に「長期的にサプリメントを摂取する場合」は、不要な添加物が少ないものを選ぶことが大切です。

成分表示を確認し、できるだけシンプルな原材料のものを選ぶと安心できるでしょう。

サプリメントに含まれることのある添加物の例を、いくつかご紹介しましょう。

添加物: 保存料

パラベン、ソルビン酸など。

添加物: 着色料

タール色素、カラメル色素など。

添加物: 甘味料

アスパルテーム、スクラロース、ステビアなど。

添加物: 調整剤

セルロース、シリカ (二酸化ケイ素) など。

添加物: 乳化剤

レシチン、ポリソルベートなど。

これらの添加物は、サプリメントの品質や価格を調整するために使用されることが多いです。

そのため成分表示をしっかり確認し、できるだけ天然成分に近いものを選びましょう。

有名企業のサプリメントだからと言って安心せず、成分を事前確認しよう。

注意 ⑤ サプリメントに頼りすぎないこと

「骨粗鬆症の予防や治療」においては、食事療法、運動療法、薬物療法が基本となります。

骨を丈夫にするためには、カルシウムやビタミンDを食べ物から摂取することが大切です。

定期的な運動や日光浴も、骨の健康を維持するために必要となります。

そして、それらの補助となるのがサプリメントです。

サプリメントだけに頼るのではなく、信頼できるかかりつけ医に相談したうえで、バランスの良い食事と定期的な運動習慣を行いましょう。

注意 ⑥ 定期的に検査を受けること

医療機関にて定期的に血液検査や骨密度検査を受け、かかりつけ医に相談しながら、サプリメントの効果や体の状態を確認しましょう。

そうすることで、必要な栄養素が足りているか、あるいは栄養素の摂りすぎになっていないかを確認できます。

サプリメントは自己判断で継続せず、飲みっぱなしにはくれぐれもご注意ください。

なお骨粗鬆症の検査 / 検診については、こちらの記事などで詳しく解説しています。

骨の健康を維持するためにおすすめのサプリメント

自分に不足している栄養素があれば、それを補えるサプリメントを選ぶといいんですよね。

でも、どれがいいか迷う...

それでは具体的な状況別に、おすすめのサプリを解説してまいりましょう。

状況: 乳製品が苦手だったり魚を食べていない場合

この場合は、カルシウムのサプリメントが必要です。

カルシウムのサプリメント

カルシウムは、骨を作るための重要な材料です。

骨がつくられる量を増やすには、必要なカルシウム摂取量を取れていることが大切です。

しかし、乳製品・牛乳・魚などが苦手もしくは受けつけなかったり、食事量が少なかったりした場合には、1日の必要カルシウム量に足りなくなってしまいます。

日本人の平均カルシウム摂取量は「約500mg / 1日」と報告されていますが、骨粗鬆症の治療においては「800mg / 1日」のカルシウム摂取量が推奨されています。

もちろん、病院やクリニックでカルシウム薬を処方してもらえますが、サプリメントを服用して足りない分を補うことも可能です。

ただし、他のサプリでも同様なのですが、ただ服用を続けるのではなく、かかりつけ医に定期的にチェックしてもらうことをおすすめします。

多量のカルシウムを摂取すると、急激に血中のカルシウム濃度が上昇してしまうおそれがあります。

そのため、サプリメントやカルシウム薬は1日に500mg以上摂取しないよう注意しましょう。

カルシウムが不足しているからといって、それを一定量以上のサプリや薬で補おうとすると危険... ということやね。

また、ビタミンDと併用する場合にも、血中のカルシウム濃度が上昇しやすくなるため注意が必要です。

状況: 日光に当たらない生活をしている場合

この場合は、ビタミンDのサプリメントの服用が望ましいです。

特にビタミンDは、「日本人の80%以上が不足していること」が分かっています。

ビタミンDのサプリメント

ビタミンDは、腸管からのカルシウム吸収を調節する重要なビタミンです。

ビタミンDが極端に不足すると、骨の石灰化障害を引き起こし、骨軟化症、子どもにとっては「くる病 (くるびょう)」を引き起こします。

血液中のビタミンDの多くは、皮膚において紫外線の作用を受けて合成されたものです。

そのため、食事からのビタミンD摂取とともに、日光浴を十分に行う必要があります。

骨粗鬆症の方は、大部分が女性です。

女性は、更年期障害や閉経後の女性ホルモンの低下によって骨がスカスカになりやすくなっています。

そして美肌や日焼け対策を徹底するあまり、十分に日の光を浴びてない方も多いです。

日焼け対策も気になるけど、親御さんから過度に徹底されている子もおるからね。

はい。そして食事も偏っていたりすると、簡単にビタミンD不足になってしまうんです。

また、(医療機関でビタミンD製剤を処方されている場合は大丈夫ですが) ビタミンDには、

- 活性型ビタミンD

- 非活性型ビタミンD

この2種類があることを知っておきましょう。

自分の体内に取り入れるものをしっかりと理解しておくことは、大切なことです。

そして、腎臓の機能に問題がなければ、「活性型ビタミンD」を内服することをおすすめします。

医療機関で薬としてビタミンDを処方してもらうことに抵抗があったり、病院にかかる時間的余裕がない方であれば、ドラッグストアや薬局で「DHC」「ファンケル」などのビタミンDサプリを購入して飲んでも良いでしょう。

しかし、活性型ビタミンDは医薬品でしか取り扱っていないため、非活性型のビタミンDとなる点に注意が必要です。

そのため、骨粗鬆症の予防に対する市販のビタミンDサプリの効果は、医療機関で処方される薬ほどは期待できないと考える必要があるでしょう。

高齢者は、ビタミンDが不足しがちになります。

これは、食事からの摂取量が減ることと、室内に閉じこもりがちになるために紫外線によるビタミンDの合成が低下することが原因です。

それに加えて、高齢者はビタミンDを合成する機能そのものが低下してしまうことも関係しています。

ビタミンDが不足していると、たくさんのカルシウムをとっても十分に吸収されにくくなります。

できるだけ、ビタミンDとカルシウムをセットで取り入れるようにしてください。

サプリメントは、ビタミンDとカルシウムを両方含んでいるものを選びましょう。

厚生労働省は、ビタミンⅮの摂取目安量を成人男女ともに「1日5.5mμg」としています。

食事で摂取する場合は、以下のような食材を積極的に取り入れてみてください。

| ビタミンDを多く含む食品 |

|---|

| いわし、さんま、さばといった青魚やきのこ類。 |

例えば、めざしなどを丸ごと食べるとビタミンDとカルシウムが同時に摂れますので、効率の良い食事ができます。

状況: 納豆や緑黄色野菜が苦手だったり食べていない場合

この場合は、ビタミンKのサプリメントが有用です。

ビタミンKのサプリメント

天然のビタミンKには、

- ビタミンK1

- ビタミンK2

の2種類があります。

ビタミンK1は、緑黄色野菜などの食品から摂取できます。

ビタミンK2は、腸内細菌によって合成されるか、あるいは納豆などの食品から摂取できます。

また、ビタミンK1が不足すれば、ビタミンK2も不足することになります。

骨に含まれるタンパク質で最も多いものが「コラーゲン」ですが、その次に多いのが「オステオカルシン」です。

オステオカルシンは、カルシウムが骨に沈着する際に働く重要なタンパク質となっています。

そしてビタミンKは、オステオカルシンの成熟過程に必要な栄養素です。

つまり、ビタミンKが不足すると、骨が弱くなり骨折する可能性が高くなります。

緑黄色野菜や納豆に含まれるビタミンKは、「骨質を向上させる」という報告があります。

骨粗鬆症ガイドラインでも、以下のような有効性が示されています。

| 項目 | ビタミンKの有効性 | エビデンス (根拠) レベル |

|---|---|---|

| 骨密度 | わずかだが、腰椎骨密度の上昇効果がある。 | B (少数例に対してエビデンスあり) |

| 椎体骨折 | 抑制するとの報告あり。 | B (少数例に対してエビデンスあり) |

| 非椎体骨折 | 抑制するとの報告あり。 | B (少数例に対してエビデンスあり) |

| 大腿骨近位部骨折 | 抑制するとの報告なし。 | C (エビデンス無し) |

ビタミンKの摂取量が足りていない場合は、サプリメントで補うことを心がけましょう。

ビタミンKは、緑の葉の野菜や納豆に多く含まれています。

ですのでこれらの摂取頻度によって、ビタミンKのおおよその充足度を推定できますよ。

状況: 加齢とともに肉や魚を食べる量が減ってきた場合

この場合は、タンパク質やアミノ酸のサプリメントが有用です。

タンパク質のサプリメント

タンパク質は骨の主要成分です。骨を修復し、骨密度を維持してくれます。

アミノ酸のサプリメント

アミノ酸はタンパク質の構成要素です。骨のコラーゲンや他のタンパク質の合成を助けてくれる可能性があります。

ただし過剰なタンパク質の摂取は、カルシウムの排出を増やす可能性があり、骨健康に悪影響をおよぼすリスクがありますので、過剰摂取しないよう注意が必要です。

状況: その他の場合

他にも、骨の健康を保つために必要な栄養素がいくつかあります。

ビタミンB6 / ビタミンB12 / 葉酸のサプリメント

ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸は、「ホモシステイン」の代謝に関わるビタミンです。

このホモシステインという物質は、全身のコラーゲンの劣化を予防し、骨のコラーゲンをしなやかに保ってくれます。

しかし、これらのビタミンの摂取量が少ない場合は、血中ホモシステイン濃度の上昇してしまうことがあります。

高ホモシステイン血症は、骨密度に関わらず骨折の危険因子となることが分かっています。

ですので、ビタミンB6 / ビタミンB12 / 葉酸についても、「適量の摂取」をしましょう。

マグネシウムのサプリメント

マグネシウムは、体内での量はカルシウムに比べると少ないものの、約半分が骨に含まれています。

マグネシウムが足りない状態が続いてしまうと、不整脈などを引き起こし、心臓病の1つである「虚血性心疾患 (きょけつせいしんしっかん)」を発症するリスクが高まります。

さらに血中マグネシウム濃度が低下すると、同時にカルシウム濃度も低下してしまいます。

| マグネシウムを多く含む食品 |

|---|

| 大豆製品や海藻、ナッツ類など。 |

以上のことから、カルシウムとマグネシウムが効率よく取れる食品を選ぶようにしましょう。

理想的な比率としては、「カルシウムが2 : マグネシウムが1」が望ましいです。

誤解されがちなコラーゲンのサプリメント

コラーゲンも、色んなサプリメントが販売されていますね。

はい。

ただしコラーゲンの効能は、関節の痛みを抑えたり、髪質改善、美肌などがありますが、どちらかというと美容に対して用いられていることが多い印象です。

確かに、骨の大部分はコラーゲンによって構成されています。

しかし「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015年度版」において、コラーゲンのサプリ摂取についての記載はありません。

そのためコラーゲンのサプリメントは、骨粗鬆症に対しての有効性は無いと考えてもよいでしょう。

避けるべき食品

骨粗鬆症の食事では、エネルギーおよび栄養素をバランスよく摂取することが基本です。

「骨粗鬆症治療ガイドライン」においては、特に避けるべき食品はないとされていますが、

- リン

- 食塩

- カフェイン

- アルコール

の過剰摂取は控えることと明言されています。

よし... 食生活もしっかり改善しよっと。

サプリメントだけで骨粗鬆症は解決しない

骨粗鬆症の解決は、食事療法、運動療法、薬物療法が基本となります。

サプリメントだけで、骨粗鬆症を防止したり治療することはできません。

サプリメントは、自分に必要な成分を正しく使用すれば、骨の健康維持に役立ちます。

基本となる食事療法、運動療法、薬物療法を補うかたちで、サプリメントを活用してみてください。

そしてサプリメントの活用にあたっては、かかりつけ医や骨粗鬆症に詳しい医師に事前相談されることをおすすめします。

大阪または近隣にお住まいの方でしたら、当院「むつみクリニック」でも相談対応可能です。

お気軽にご来院ください。

【参考文献】

- 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2015年版

- 石橋 英明: 骨粗鬆症 予防検査治療の全てがわかる本

- 骨粗鬆症の栄養療法について (日本内科学会雑誌第111巻第4号)

- 最新の骨粗鬆症治療薬 (日本老年医学会雑誌第56巻第2号)

- 骨の健康のための栄養 (MB Med Reha 270 59-65 2022)