骨粗鬆症の治療

骨粗鬆症の治療は何科?

骨粗鬆症を治療したいんですが、何科を受診すればいいんでしょう?

骨粗鬆症の治療は、整形外科・内科・婦人科・老年内科などで対応されています。

なかでも、1番多いケースは「整形外科」だと思います。

整形外科だけでなく、内科・婦人科・老年内科などでも専門的な骨粗鬆症診療が行われているケースもあります。

受診先に迷う場合には、お住まいの地域の医療機関にお問い合わせいただくとよいでしょう。

骨粗鬆症検診や人間ドックで「骨密度が低い」と判定された場合や、骨粗鬆症に関わる症状や徴候がある場合は、医療機関でより詳しい検査や診察を受けることをおすすめします。

お住まいの自治体などで、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性を対象とした骨粗鬆症検診が行われているかもしれません。

気になる方は、お住まいの地域の検診情報をチェックしていてはいかがでしょうか。

ちなみに大阪市では、こちらの大阪市のウェブサイトから検診情報をご確認いただけます。

※当院「むつみクリニック」の専門外来は、こちらの「骨粗鬆症の専門外来」ページにて詳しくご紹介しております。

骨粗鬆症の治療期間

骨粗鬆症の治療ってどれくらいの期間がかかるんだろう...?

骨粗鬆症は慢性的な病気ですので、多くの方は数年単位などの長期的治療を続けていくことが大切になります。

※より具体的には、ご年齢・骨密度・骨折の有無・生活習慣などによって、個人差があります。

ちなみに一部のお薬には、

「安全に使用できる最大使用期間」

も定められています。

主なお薬と使用できる期間

| 最大使用期間 | 薬剤名 (例) |

|---|---|

| 24ヶ月 | フォルテオ® / テリボン® / テリボンオートインジェクター® / テリパラチドBS® |

| 18ヶ月 | オスタバロ® |

| 12ヶ月 | イベニティ® |

上記期間を過ぎた場合は、新たにお薬を変えて治療を続けていく流れになるでしょう。

また、上記期間内であっても、場合によっては途中で中断し、他の薬剤に切り替えることも検討可能です。

骨粗鬆症の治療費用

骨粗鬆症の治療で気になることの1つが、費用だと思います。

治療費用の相場は、「1ヶ月あたり数百円 〜 何万円」と揺れ幅がとても大きいです。

その理由は、もちろんですが症状によって1人1人の個人差が大きいことと、そして「どの治療薬を使うか」ということも影響します。

骨粗鬆症の治療薬の違いによる費用

骨粗鬆症の治療薬には、多くの薬剤があります。

また、1人1人の背景 (骨折歴、閉経の有無、骨密度など) によっても、適切な薬剤が違い、医師によっても処方する内容が異なります。

日本骨粗鬆症学会などの専門学会による「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」においては、推奨薬剤が決められています。

ただし実際の臨床現場では、患者様の経済状況や家庭環境、認知症の有無などを総合判断して治療薬剤を決めていることが多いでしょう。

ふむ... 費用についても、ほんとに色んな場合があるってことやね。

その通りです。

治療薬ごとの費用感については、後述する「骨粗鬆症の治療薬」の各項目にて補足させていただきます。

骨粗鬆症の治療薬

骨粗鬆症の主な治療薬を、1つずつ説明してまいります。

自分のお薬をチェックしてみてね💡

骨粗鬆症の治療薬 ① ビスホスホネート薬

ビスホスホネート薬は、骨粗鬆症診療で最も使用されているお薬の1つです。

内服、注射、点滴などさまざまな投与方法があることが特徴です。

「ビスフォスフォネート」と書くこともあります。

ビスホスホネート薬: 効果

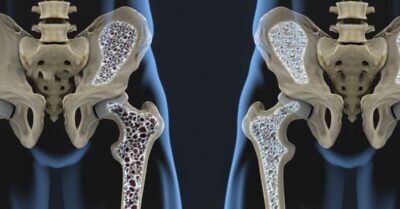

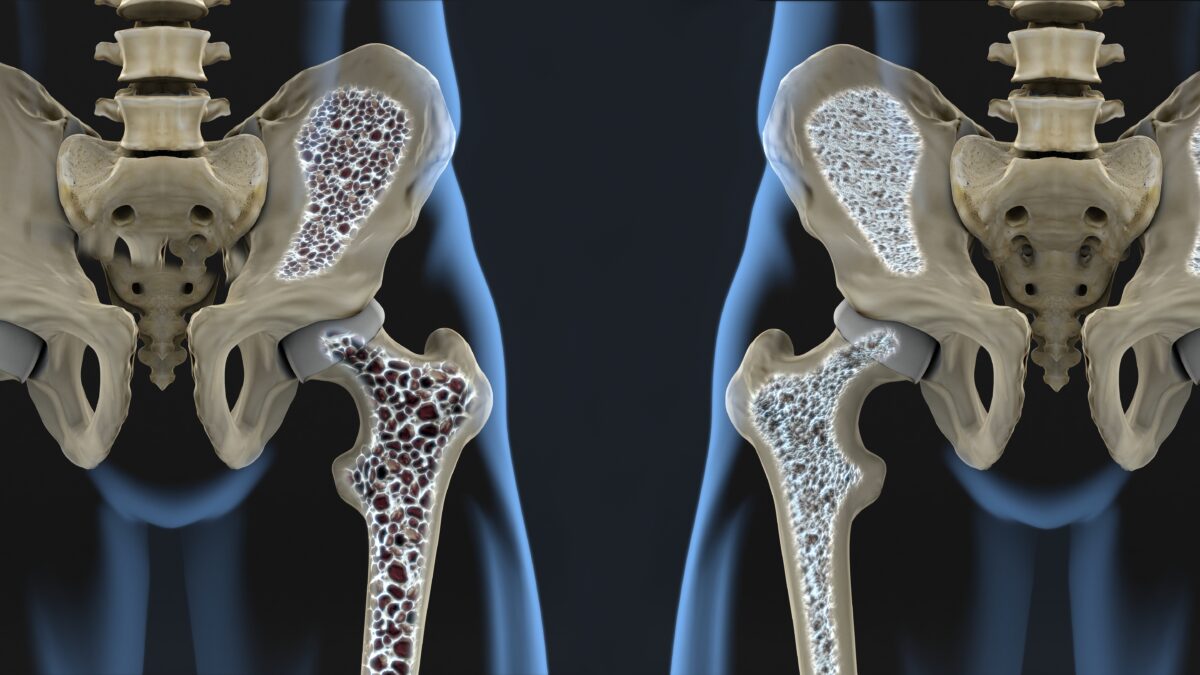

ビスホスホネートは、「破骨細胞 (はこつさいぼう) 」という骨を壊す細胞のはたらきを抑える薬です。

はこつさいぼう... そんな細胞があるんですね。

はい。

この破骨細胞とは本来、古くなった骨を壊して新しい骨に入れ替える役割のものでして、体にとって必要な存在です。

しかし、この破骨細胞のはたらきが過剰になると、骨が減り過ぎてしまいます。

そこでビスホスホネートを使うと、その流れを抑えて骨密度が保たれ、骨折を防ぐことにつながります。

ビスホスホネートは、飲み薬でも注射 / 点滴でも、体に入るとすぐに骨に取りこまれます。

骨にこの薬が沈着することで、骨を壊す細胞の影響を受けにくくなり、結果として骨密度が上がっていくことにつながるのです。

大規模な臨床試験 (効果や安全性を調べる研究) では、最初の1年間で腰の骨密度が約6%増え、3年間で骨粗鬆症による背骨の圧迫骨折や大腿骨の骨折を約半分に減らせることが分かっています。

ビスホスホネート薬: 投与法

内服する場合は、毎日飲むタイプ、週1回飲むタイプ、月1回飲むタイプ... と、幅広い種類があります。

他には、月に1回の注射や点滴、そのほか年1回の点滴で済む薬剤も、使用されています。

何でそんなに色んなタイプが?

ビスホスホネートは、骨にくっついて長く効果を発揮するお薬ですので、(他のお薬と異なり) 必ずしも毎日血液中に流れている必要はありません。

よって、色んな投与間隔のものがあるというわけです。

ビスホスホネートは内服時も特徴的で、

「起床後、空腹時の食前、コップ1杯の水で飲む」

という飲み方になります。

食べる前なんですね。

はい。

もし食後に服用すると、食べ物に含まれるカルシウムと結合してしまい、お薬が効果的に吸収されなくなってしまいます。

そのため、起床後の空腹時 (食前) に飲む必要があります。

※他のお薬と同時に飲んだりしてはいけません。

服用後はすぐに朝ごはんを食べていいんですか?

いいえ。

服用後は、朝食まで30分間以上をあける必要があります。

また、食道内に残ると食道炎を起こすおそれがあるので、服用後30分間は横になってはなりません。

詳しくは次の項目「副作用」にて説明します。

ビスホスホネート薬: 副作用

・食道炎

飲んだお薬が胃まで届かず、食道に錠剤がとどまると、食道炎を起こす可能性があります。

そのため、コップ1杯の水と一緒に服用し、その後30分間は横になってはなりません。

ただし、ずっと立っていたり座っていたりする必要はなく、服用後すぐに横にならないように気をつければ大丈夫です。

以上のことから寝たきりの患者様である場合、ビスホスホネートの錠剤は適していませんので、注射や点滴製剤が望ましいでしょう。

・消化器症状

空腹時の服用になるため、消化管の副作用が1割程度の方にみられます。

逆流性食道炎、胃炎、十二指腸潰瘍などを持つ患者様には、注意して投与する必要があります。

食道や胃に対して、優しいゼリータイプの薬剤も出ています。飲みこみにくいことを気にされる方や、上で述べた食道炎を避ける観点からも、ゼリー製剤はメリットがあります。

・関節痛や腰痛

・顎骨壊死 (がっこつえし)

※顎骨壊死については別ページ、薬物治療中の「顎骨壊死」に注意を部分にて詳しく説明しています。

・非定型骨折

非定型骨折とは、主に太ももの骨の真ん中辺り (大腿骨骨幹部) に起こりやすい骨折のことをいいます。

極めてまれですが、ビスホスホネート製剤を長期間服用している場合に生じることもあります。

痛みを感じる場合には、かかりつけ医にご相談ください。

ビスホスホネート薬: 代表薬剤と1ヶ月の費用

※全額自己負担として説明しておりますが、実際には70〜80代以上の方が多いので、1割負担で計算するとより実情に近い数字になると思います。

※説明にあたって、「初診料」「再診料」「管理料」などは割愛。

▼アレンドロネート (ボナロン® フォサマック®)

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 1日1回 | 錠剤 | 18-49円 |

| 週1回 | 錠剤 | 109-297円 |

| 週1回 | ゼリー剤 | 742円 |

| 月1回 | 点滴 | 1,063-3,618円 |

▼リセドロネート (ベネット® アクトネル®)

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 1日1回 | 錠剤 | 23-26円 |

| 週1回 | 錠剤 | 105-140円 |

| 月1回 | 錠剤 | 415-1,545円 |

▼ミノドロネート (ボノテオ® リカルボン®)

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 1日1回 | 錠剤 | 21-69円 |

| 月1回 | 錠剤 | 500-1,842円 |

▼イバンドロネート (ボンビバ®)

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 月1回 | 錠剤 | 1,901円 |

| 月1回 | 注射 | 1,947-4,020円 |

▼ゾレドロネート (リクラスト®)

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 年1回 | 点滴 | 35,007円 |

骨粗鬆症の治療薬 ② 活性型ビタミンD

活性型ビタミンDは、骨粗鬆症診療で使用されているお薬の1つです。

腸からのカルシウム吸収を助け、骨を強く保つことが特徴です。

活性型ビタミンD: 効果

ビタミンDは、食事から摂ることもでき、紫外線を浴びることで皮膚でも合成されます。

その後、肝臓や腎臓で活性化され「活性型ビタミンD」というものに変化します。

活性型ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進してくれます。

さらに、骨の石灰化や骨芽細胞の成長・分化にも関わり、骨の形成を支えてくれる栄養素でもあります。

このビタミンDが不足すると、カルシウムが足りなくなり、骨が弱くなります。

乳幼児では「くる病」、成人では骨粗鬆症などの原因になります。

日本人の多くはビタミンDが不足しており、特に高齢になると腎臓でのビタミンDの活性化効率が弱まります。

そうした場合に、活性型ビタミンDが必要です。

なお市販のビタミンDは、「天然型ビタミンD」というものです。

あー、薬局やドラッグストアで売っているビタミンDですね。

腎機能が保たれていれば、この天然型ビタミンDでも効果を期待できます。

ただし腎機能が低下している場合には、天然型ビタミンDでは十分な効果を得にくいので、その場合には活性型ビタミンDが必要になります。

活性型ビタミンD: 投与法

活性型ビタミンDは、毎日服用する錠剤やカプセルのお薬です。

※ビスホスホネートのように複雑な飲み方は不要。

活性型ビタミンD: 副作用

活性型ビタミンDは、副作用が少ない薬です。

しかしまれに、血液中のカルシウムが増えすぎる「高カルシウム血症」という病気を起こす事があります。

それを予防するために、定期的に血液検査を行い、カルシウムの値を確認する必要があります。

活性型ビタミンD: 代表薬剤と1ヶ月の費用

※全額自己負担として説明しておりますが、実際には70〜80代以上の方が多いので、1割負担で計算するとより実情に近い数字になると思います。

※説明にあたって、「初診料」「再診料」「管理料」などは割愛。

▼カルシトリオール (ロカルトロール®)

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 1日1回 | 錠剤 | 11.7-17.3円 |

▼アルファカルシドール (ワンアルファ® アルファロール® カルフィーナ®)

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 1日1回 | 錠剤 | 5.9-9.4円 |

▼エルデカルシトール (エディロール®)

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 1日1回 | 錠剤 | 15.9-51円 |

骨粗鬆症の治療薬 ③ 選択的エストロゲン受容体作動薬 (別名: SERM)

SERM (さーむ) は、女性ホルモンが持っている「骨を守るはたらき」を助けてくれるお薬で、骨を強くして骨折を減らす効果があります。

※このお薬は、主に閉経後の女性に使用されています。

選択的エストロゲン受容体作動薬 (別名: SERM): 効果

女性は閉経期以降、「エストロゲン (女性ホルモン) 」の血中濃度が減少し、骨が弱くなっていきます。

このことを「閉経後骨粗鬆症」といいます。

エストロゲンって言葉、聞いたことがあります。

女性ホルモンのことなんやね。

はい、そうなんです。

SERMは、骨にあるエストロゲンの受容体 (女性ホルモンの作用するところ) と結合し、女性ホルモンと同じような効果で骨を強くしてくれます。

女性ホルモンには「骨が過度に壊される事象を防ぐ作用」があるのですが、このSERMも同じように骨密度を高め、骨折を減らしてくれる効果があります。

女性ホルモンを長期的に服用すると、乳がんのリスクが上がることが知られています。

その一方、SERMの1つである「ラロキシフェン」には、逆に乳がんを抑えてくれるはたらきがあります。

ラロキシフェンは、乳がんの再発予防薬として使われているタモキシフェンと同系統のお薬です。

選択的エストロゲン受容体作動薬 (別名: SERM): 投与法

1日1回、食事や時間に関係なく、服用が可能です。

※ビスホスホネートのように複雑な飲み方は不要。

選択的エストロゲン受容体作動薬 (別名: SERM): 副作用

・静脈血栓症

数千人に1人の割合で発生する副作用です。

急に足がむくみ始めたり (深部静脈血栓症) 、突然視野の一部がかすんで見えにくくなったり (網膜静脈血栓症) した場合は、すぐに担当医や眼科医の診察を受ける必要があります。

また、過去に血栓症を起こしたことのある方には、処方を避ける必要があります。

・肝機能障害

まれにですが、肝機能がときどき悪化することがあります。

そのため、定期的に血液検査を行い、肝機能の値を確認する必要があります。

肝機能障害があれば、休薬することで回復することがほとんどです。

選択的エストロゲン受容体作動薬 (別名: SERM): 代表薬剤と1ヶ月の費用

※全額自己負担として説明しておりますが、実際には70〜80代以上の方が多いので、1割負担で計算するとより実情に近い数字になると思います。

※説明にあたって、「初診料」「再診料」「管理料」などは割愛。

▼ラロキシフェン (エビスタ®)

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 1日1回 | 錠剤 | 26.4-66.4円 |

▼バセドキシフェン (ビビアント®)

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 1日1回 | 錠剤 | 32.5-67.8円 |

骨粗鬆症の治療薬 ④ テリパラチド

テリパラチドは、重症の骨粗鬆症に使用されるお薬です。骨形成能力を促進し、高い骨折抑制効果があります。

テリパラチド: 効果

テリパラチドは、「副甲状腺ホルモン」という体内にあるホルモンを、人工的につくったお薬です。

この副甲状腺ホルモンは、血液中のカルシウム濃度を調整するはたらきがあり、それによって骨の形成をうながしてくれます。

この副甲状腺ホルモンを1日1回、または週1回間欠的に投与すると、

「骨を過度に壊すはたらきが抑えられ、骨をつくるはたらきが活発になる」

ことが研究結果により明らかにされました。

この研究の仕組みを利用して開発されたのが、テリパラチドです。

現在は、骨粗鬆症の治療薬として広く使われています。

テリパラチドは骨形成をうながすお薬ですので、ビスホスホネートやSERMのように「骨が過度に壊されるのを抑えるお薬」とは、はたらきが大きく異なります。

このお薬は、基本的には重症の骨粗鬆症の方に使用され、骨密度が極めて低い場合や、既存の治療薬を続けても骨折をしたり治療効果が十分に得られない場合などに適しています。

投与可能期間は、「生涯で24ヶ月 (2年間) まで」とされています。

その2年間を過ぎた場合は、どうなるんですか?

ビスホスホネートなどにお薬を切り替えて、治療を続けることもあります。

補足としてその場合、「骨密度がいっそう高まること」も研究によって報告されています。

※こうした治療の流れを「逐次療法 (ちくじりょうほう) 」といいます。

もちろん全ての方が必ず切り替えるわけではなく、その後の骨の状態や診療結果に応じて、治療方針が決まります。

テリパラチド: 投与法

「患者様ご自身で注射をするタイプ」

「医療機関にて、週1回、注射をするタイプ」

この2種類があります。

いずれも皮下注射です。

テリパラチド: 副作用

・ふらつき / 吐き気

まれに見られる副作用です。

ただし、就寝前投与などの工夫をすることで、この副作用をうまくコントロールすることもできます。

吐き気止めなどのお薬も、最初の数回は併用する場合もあります。

こうした副作用を軽減するため、1回の投与量を半分にして週2回の投与をするタイプのお薬もあります。

・高カルシウム血症

テリパラチドには、血液中のカルシウムを増やしてくれる作用があります。

ただし、カルシウムを増やす他のお薬 (活性型ビタミンDなど) と併用する場合、カルシウムが必要以上に増えて「高カルシウム血症」と呼ばれる状態を起こすことがあります。

そうならないよう、定期的に血液検査を行い、カルシウムの値を確認する必要があります。

また、原発性の悪性腫瘍、転移性骨腫瘍、高カルシウム血症、副甲状腺機能亢進症、骨パジェット病や過去に骨への影響が考えられる放射線治療を受けた場合などは、テリパラチドは使用できません。

テリパラチド: 代表薬剤と1ヶ月の費用

※全額自己負担として説明しておりますが、実際には70〜80代以上の方が多いので、1割負担で計算するとより実情に近い数字になると思います。

※説明にあたって、「初診料」「再診料」「管理料」などは割愛。

▼フォルテオ®

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 1日1回 | 皮下注射 | 29,412円 / 月 |

▼テリボン®

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 週1回 | 皮下注射 (主に病院で) | 10,548円 / 回 ※月4回 |

▼テリボンオートインジェクター®

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 週2回 | 皮下注射 (自宅や病院で可能) | 5,995円 / 回 ※月8回 |

▼テリパラチドBS®

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 1日1回 | 皮下注射 | 20,664円 / 月 |

骨粗鬆症の治療薬 ⑤ デノスマブ

デノスマブは、ビスホスホネート薬の項目でも解説した「破骨細胞 (はこつさいぼう) 」に関わるお薬です。

破骨細胞 (はこつさいぼう) 💡

古くなった骨を壊して、新しい骨に入れ替えてくれる細胞ですね。

そうです。

そして、その破骨細胞のはたらきが過剰になると、骨が減り過ぎてしまいます。

デノスマブ: 効果

デノスマブは、この破骨細胞に欠かせない物質「RANKL (ランクル) 」に対する抗体です。

デノスマブを皮下注射することで、破骨細胞のはたらきを抑え、骨密度を高めて骨折を予防してくれます。

ふむ...

「骨が過度に壊されることを防ぐ」という意味では、ビスホスホネートと似ていますよね。

はい。

ただしデノスマブのほうが、長期使用した場合には、より骨密度が上昇することも分かっています。

その反面、投与を中止してしまうと急激に骨吸収が進み、1年ほどで元の骨密度に戻ってしまいます。

以上のことから、継続した骨粗鬆症治療が必要となります。

デノスマブ: 投与法

医療機関にて、6ヶ月に1度、皮下注射を行います。

デノスマブ: 副作用

・低カルシウム血症

デノスマブは「骨が過度に壊されるのを防ぐ力」が強いので、骨から血液中にカルシウムが溶け出す量が少なくなります。その結果、血液中のカルシウム濃度が下がり、「低カルシウム血症」という状態になりやすくなります。特に腎機能が低下している方は、注意が必要です。

症状としては、手足のふるえ、筋肉の脱力感、けいれんなどがあります。

この副作用は「初回投与後1週間ほど」で起こることが多いので、デノスマブを打つ前後には血液検査を行い、血中カルシウム濃度を確認しておくことも大切です。

また、カルシウムやマグネシウム、ビタミンDの合剤であるデノタスや活性型ビタミンDを併用することで、低カルシウム血症を予防することができます。

※補足としてデノタスは、プラリア投与をしている場合のみ保険適応となります。

デノスマブ: 代表薬剤と1ヶ月の費用

※全額自己負担として説明しておりますが、実際には70〜80代以上の方が多いので、1割負担で計算するとより実情に近い数字になると思います。

※説明にあたって、「初診料」「再診料」「管理料」などは割愛。

▼プラリア®

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 半年に1回 | 皮下注射 | 28,136円 / 6ヶ月 |

骨粗鬆症の治療薬 ⑥ ロモソズマブ

ロモソズマブは、

・骨を壊すはたらきを抑える効果

・骨をつくるはたらきを強める効果

両方を持つお薬です。

ロモソズマブ: 効果

ロモソズマブは、骨の強さを調整しているタンパク質「スクレロスチン」に作用します。

このスクレロスチンは、本来は骨がつくられすぎないようにブレーキをかけ、骨の量を適切に保つ大切な役割を持っています。

しかし骨粗鬆症の患者様にとっては、このブレーキが効きすぎて骨が弱くなってしまう事があるのです。

ロモソズマブは、このスクレロスチンのはたらきを一部抑えることで、ブレーキを適度にゆるめ、骨をつくる力を高めてくれる効果があります。

ロモソズマブ: 投与法

医療機関にて、1ヶ月に1度 (同日中に2本) 、皮下注射を行います。

上腕部外側に投与することが一般的です。投与期間は12ヶ月です。

ロモソズマブ: 副作用

・低カルシウム血症

ロモソズマブは「骨が過度に壊されるのを防ぐ力」が強いので、骨から血液中にカルシウムが溶け出す量が少なくなります。その結果、血液中のカルシウム濃度が下がり、「低カルシウム血症」という状態になりやすくなります。特に腎機能が低下している方は、注意が必要です。

症状としては、手足のふるえ、筋肉の脱力感、けいれんなどがあります。

この副作用は「初回投与後1週間ほど」で起こることが多いので、ロモソズマブを打つ前後には血液検査を行い、血中カルシウム濃度を確認しておくことも大切です。

また、カルシウムやマグネシウム、ビタミンDの合剤であるデノタスや活性型ビタミンDを併用することで、低カルシウム血症を予防することができます。

※補足としてデノタスは、プラリア投与をしている場合のみ保険適応となります。

・顎骨壊死 (がっこつえし)

※顎骨壊死については、「骨粗鬆症とは」ページの「骨粗鬆症と歯の関係」部分にて詳しく説明しています。

ロモソズマブ: 代表薬剤と1ヶ月の費用

※全額自己負担として説明しておりますが、実際には70〜80代以上の方が多いので、1割負担で計算するとより実情に近い数字になると思います。

※説明にあたって、「初診料」「再診料」「管理料」などは割愛。

▼イベニティ®

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 月1回 | 皮下注射 (2本) | 50,122円 / 回 |

骨粗鬆症の治療薬 ⑦ アバロパラチド

アバロパラチドは、「骨をつくる力」を高めるためのお薬です。

アバロパラチド: 効果

アバロパラチドは、副甲状腺ホルモンに似た成分 (血液中のカルシウム濃度を調整してくれる) を利用したお薬です。

古い骨を新しい骨へと入れ替わりやすくし、骨密度を高めることで、骨折防止効果が期待できます。

日本人を対象とした研究では、腰の骨や股関節まわりの骨密度を高める効果が確認されています。

アバロパラチド: 投与法

患者様ご自身での、毎日1回の皮下注射です。

自分で注射するんですね。緊張する...

確かにちょっと緊張しますよね。

でも専用のカートリッジを使い、画面上の指示に従って操作しますので、ご高齢の方でも打ちやすくなっていますよ。

アバロパラチド: 副作用

テリパラチド製剤と同じように「高カルシウム血症」と呼ばれる状態を起こすことがあるので、注意が必要です。

活性型ビタミンD製剤との併用や、骨腫瘍などがある場合には使用できません。

他には、投与後にめまい、悪心、血圧低下などが見られることもあります。

アバロパラチド: 代表薬剤と1ヶ月の費用

※全額自己負担として説明しておりますが、実際には70〜80代以上の方が多いので、1割負担で計算するとより実情に近い数字になると思います。

※説明にあたって、「初診料」「再診料」「管理料」などは割愛。

▼オスタバロ®

| 頻度 | 投与法 | 1ヶ月の費用 |

|---|---|---|

| 1日1回 | 皮下注射 | 16,128円 / 月 |

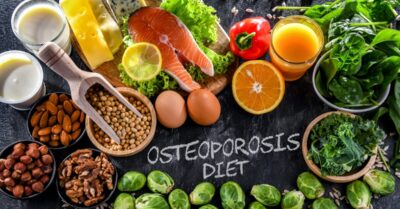

骨粗鬆症の治療に良い食べ物

骨粗鬆症の治療には、(お薬だけでなく) 食事や運動も大切ですよね?

その通りです。

食事については、カルシウム、タンパク質、ビタミンD、ビタミンKなどの適切なエネルギー摂取を意識していきましょう。

まずカルシウムは、ビタミンDと一緒に摂ることで、腸管でのカルシウム吸収効率が良くなります。

また、骨の主要な構成要素であるタンパク質も、しっかりと接取するようにしましょう。

タンパク質の摂取量が少ないと、骨密度の低下につながります。

その他、多くの栄養素によるバランスのとれた食事が重要です。

特に「骨の材料となるものの、不足しがちなカルシウム」については、十分量の摂取が大切です。

それに加えて、スナック菓子やインスタント食品、アルコール、コーヒーなどの嗜好品や刺激物は、控えたり避けることが重要です。

また、喫煙は骨にとって百害あって一利無しです。

以下に、栄養素と代表的な食品を記載しますので、ご参考にしていただければと思います。

| 栄養素 | 代表的な食品 |

|---|---|

| カルシウム | 牛乳/乳製品、小魚、大豆製品、チンゲン菜、小松菜。 |

| ビタミンD | サケ/ウナギ/サンマ/イワシなどの青魚、きくらげ/しいたけなどのキノコ類。 |

| ビタミンK | 納豆、ほうれん草、春菊、小松菜、わかめ、めかぶ。 |

補足として骨粗鬆症の栄養については、こちらの「骨粗鬆症と栄養」ページにてより詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

記事は以上となります。

大阪で骨粗鬆症治療にお悩みの方は、大阪市にある当院「むつみクリニック」までお気軽にご相談ください。